——深度解析高原腹地的自然与人文奇观

在中国地理版图的西南角,横断山脉与青藏高原的交界处,藏着被称为“川西”的神秘地带。这片平均海拔超过3500米的区域,汇集了雪山、冰川、草甸、藏寨、寺庙等多元景观,被《中国国家地理》评为“中国最美景观走廊”。2025年,随着川藏铁路林芝至昌都段通车,川西旅游热度再创新高。本文将从自然奇观、人文遗产、深度玩法三大维度,为旅行者揭开川西的终极魅力。

一、自然奇观:造物主偏爱的地理博物馆

1. 九寨沟-黄龙:水景美学的巅峰之作

作为全球首个“水景类世界自然遗产”,九寨沟114个海子与钙华滩流在四季轮转中演绎不同色彩语言:春季新绿萌动,夏季碧蓝如洗,秋季彩林倒映,冬季冰瀑凝固。距离其100公里的黄龙景区,则以长达3.6公里的钙华池群闻名,其中“五彩池”在阳光折射下呈现蓝绿黄三色渐变,被地质学家称为“地表喀斯特奇迹”。

旅行贴士:每年10月15日至25日为彩林最佳观赏期,建议避开国庆假期,选择九寨沟县漳扎镇民宿入住,体验藏羌风情。

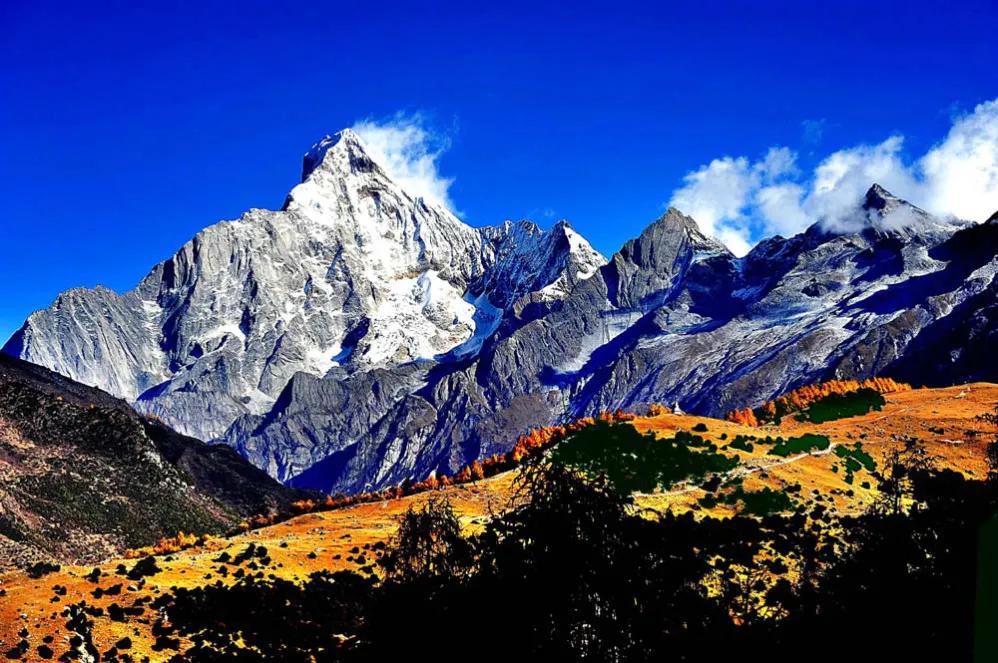

2. 稻城亚丁:香格里拉传说的现实投射

三神山(仙乃日、央迈勇、夏诺多吉)与珍珠海、五色海、牛奶海构成的高原湖泊群,使这里成为户外徒步圣地。美国探险家洛克1928年的考察笔记中曾写道:“亚丁的雪山与瑞士阿尔卑斯相比,多了一份神性。”2024年新开通的亚丁大环线徒步道(全程58公里),将洛绒牛场、冲古寺等核心景点串联,沿途可观测岩羊、藏马鸡等特有物种。

摄影指南:仙乃日东坡的经幡垭口是拍摄“日照金山”的黄金机位,需凌晨5点抵达抢占位置。

3. 四姑娘山:东方阿尔卑斯的极限挑战

由幺妹峰(6250米)、三峰、二峰、大峰组成的雪山群,构成从初级到专业的登山训练体系。其中双桥沟景区内的布达拉峰岩壁,因垂直落差超千米,成为全球攀冰爱好者的“试金石”。2024年新落成的斯古拉文旅城,利用全息投影技术重现古羌族史诗《斯古拉》,每晚8点的沉浸式演出一票难求。

二、人文遗产:多元文明的十字路口

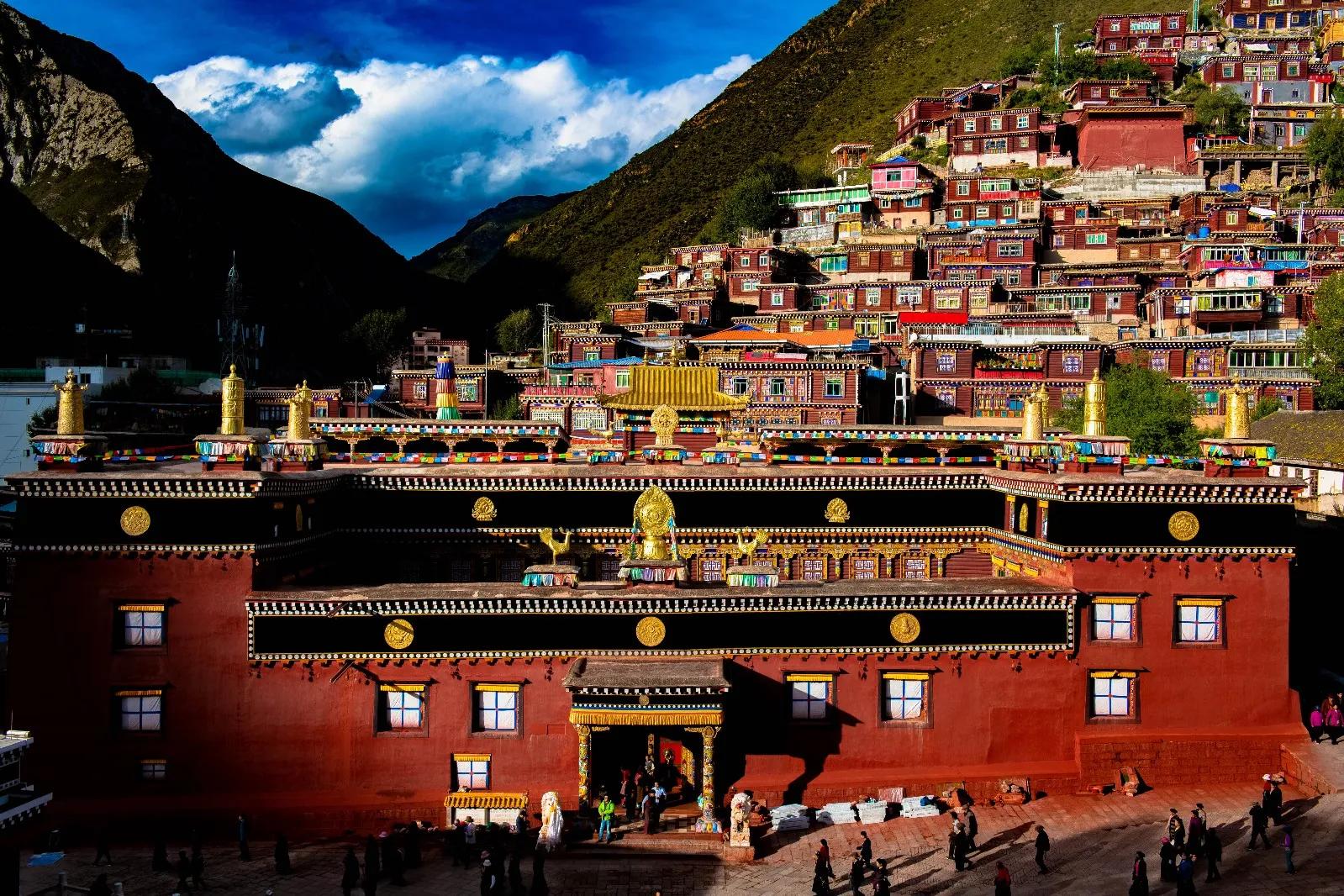

1. 色达佛学院:红色信仰的视觉震撼

坐落在海拔4000米山谷中的五明佛学院,逾万间绛红色木屋如蜂巢般密布山脊。清晨7点的辩经场上,千名喇嘛挥动念珠、击掌论道的场景,构成藏传佛教哲学的活态呈现。2025年3月起,学院开放“短期禅修体验”,游客可参与早课诵经、唐卡绘制等活动。

注意事项:拍摄僧侣需提前征得同意,女性游客进入经堂需着过膝长裙。

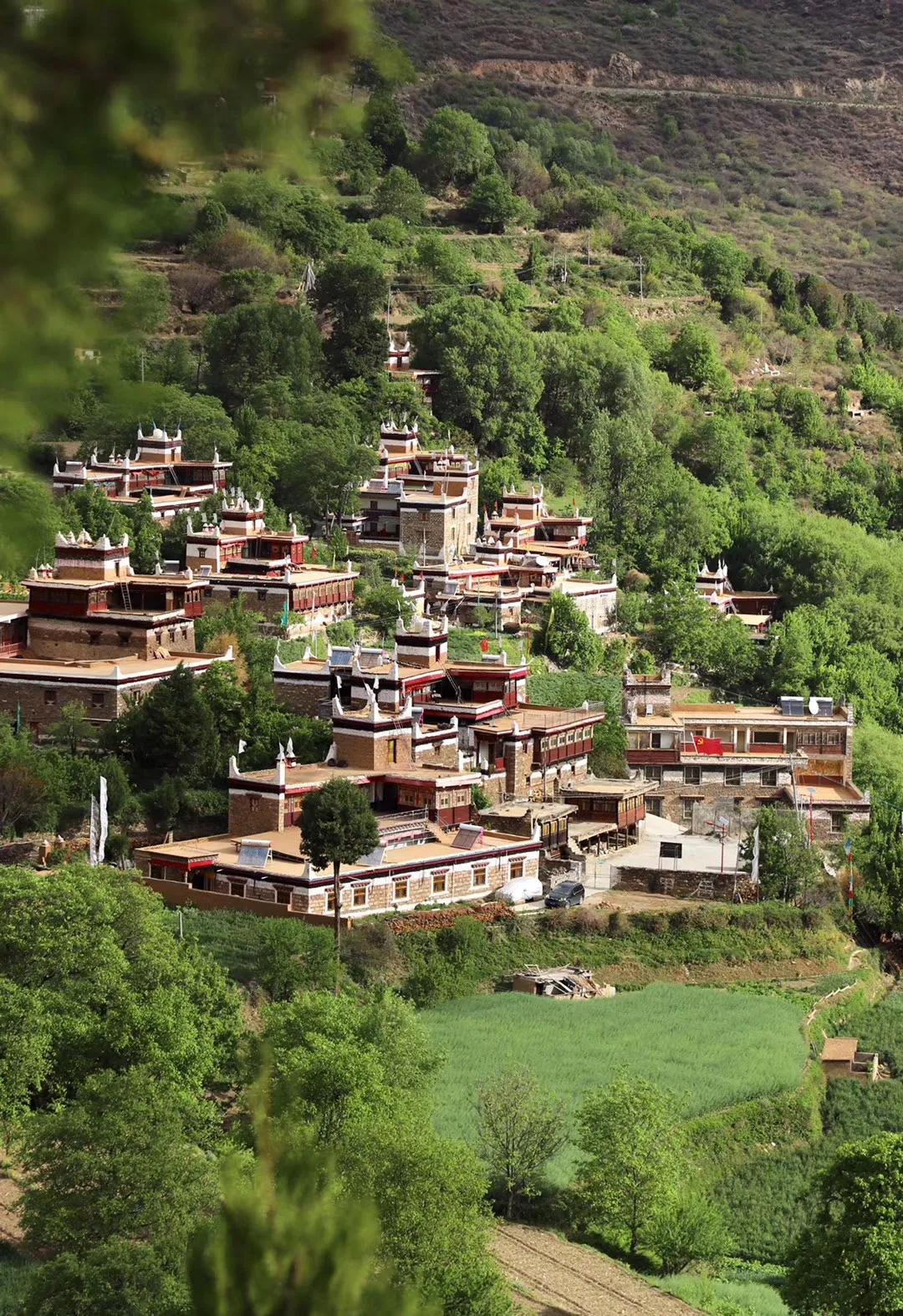

2. 丹巴藏寨:碉楼与梨花的时空对话

“中国最美乡村”甲居藏寨的240座碉楼,采用千年传承的“黄泥夯筑法”建造,其四角碉、五角碉暗合藏历星象学原理。每年3月下旬,万亩古梨树开花,白色花瓣与碉楼的土黄色墙体形成强烈视觉对冲。当地推出的“嘉绒藏族生活体验营”,可学习黑陶烧制、酥油茶打制等非遗技艺。

3. 德格印经院:藏文化活化石的传承密码

作为藏区三大印经院之首,这里保存着32万块经版,包括现存最完整的《甘珠尔》木刻版。匠人们沿用17世纪的传统工艺,用狼毒草制成的藏纸、朱砂与桦木灰调制的墨水,每天手工印制5000页经文。2024年启动的数字化工程,已对7.3万块经版进行3D扫描存档。

三、深度玩法:超越观光的在地化体验

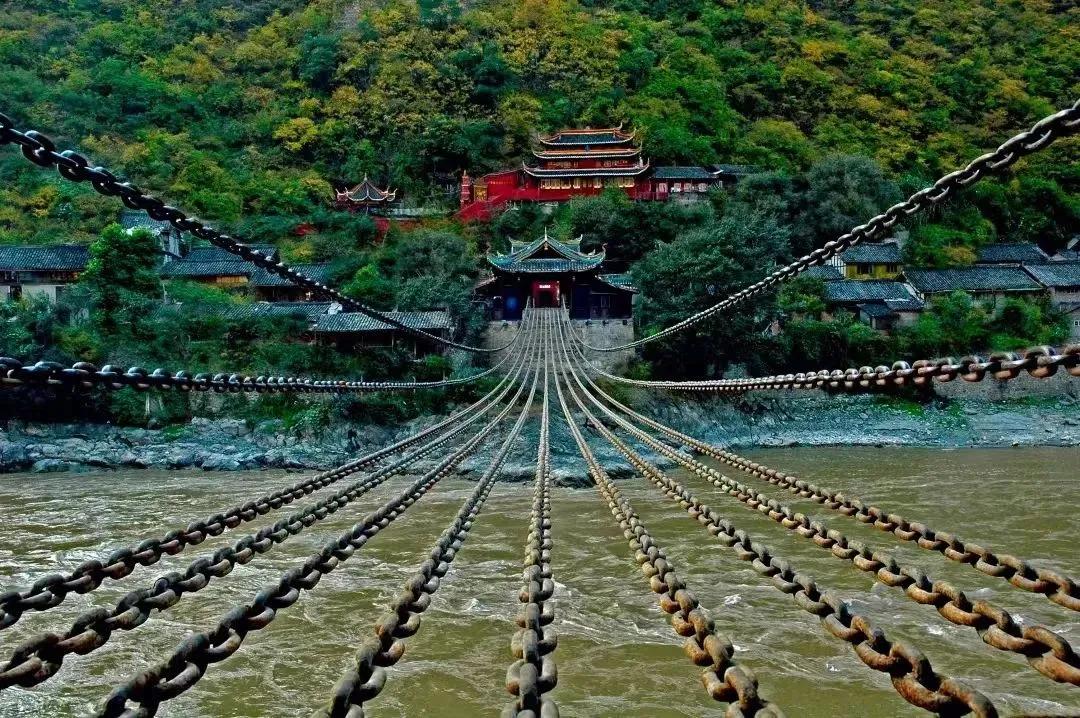

1. 国道318川藏线:车轮上的景观大道

从成都至理塘段,可解锁多个网红打卡点:泸定桥的铁索寒光见证长征历史;新都桥的秋杨与藏式民居被摄影家誉为“光与影的魔术师”,理塘西城门的318国道打卡碑,因丁真效应日均接待游客超3000人次。2025年新投放的氢能源房车营地,配备星空穹顶和供氧系统。

新都桥的秋杨与藏式民居被摄影家誉为“光与影的魔术师”

到达世界最高城理塘

2. 格萨尔王文化带:史诗的现代转译

沿着甘孜、德格、石渠三县,可追寻藏族英雄史诗《格萨尔王传》的遗迹。在石渠松格玛尼石经城,数十万块刻有经文的玛尼石堆砌成12米高城堡;每年7月的赛马节上,康巴汉子们重现格萨尔练兵场景,马术表演包含镫里藏身、飞马拾哈达等高难度动作。

格萨尔雕像

3. 高原生态科考:参与式科研旅行

中科院成都生物研究所推出的“川西生物多样性调查”项目,向公众开放雪豹红外相机数据分析、高山植物样方监测等科研环节。2024年在贡嘎由首次记录。

结语:可持续旅行的川西实践

面对日益增长的游客量,川西正在探索生态保护与旅游开发的平衡之道。2025年1月实施的《川西旅游承载量管理办法》,对核心景区实行预约分时入园;海螺沟冰川公园启用电动观光车,减少碳排放;若尔盖湿地建立“牧民巡护队”,用传统游牧智慧保护黑颈鹤栖息地。这片土地的魅力,不仅在于视觉的震撼,更在于人与自然共生的古老智慧。正如一位藏族老者所言:“我们不是雪山的主人,只是替子孙暂时看管这片神山圣湖。”